Wann und wo sind Sie geboren und aufgewachsen?

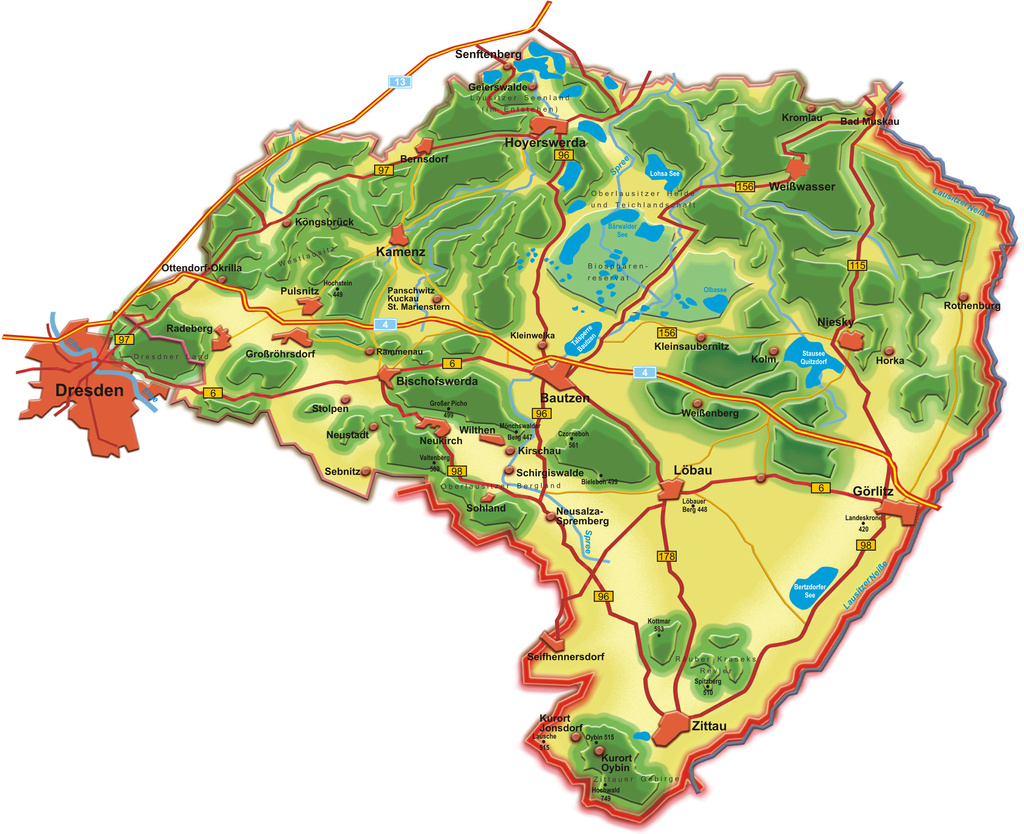

Ich komme aus einfachen Verhältnissen. Meine Mutter hat den wesentlichsten Teil Ihres Lebens als Köchin gearbeitet. Ihre Familie lebte in dem kleinen Ort Höckendorf bei Königsbrück. Sie wuchs bei Ihren Großeltern auf, nachdem ihre Mutter während der Kriegszeit verstarb und ihr Vater später aus der Gefangenschaft zurückkehrte.

Die Familie meines Vaters war lange in der Nähe von Warschau ansässig, das war schon immer Polen bzw. bis 1918 zaristisches Russland. Seit etwa 1809 lebten deutsche Protestanten in diesem Teil Polens. Mein Vater ist mit 12 Jahren, getrennt von seiner Familie 1945 hier in der Westlausitz „gestrandet“, er ist heute 91Jahre alt. Die deutschen Kinder wollte man damals von der immer näher rückenden sowjetischen Front in Sicherheit bringen. Im Mai 1945 im zerstörten Dresdner Schloss kümmerte sich Elsa Fenske um ihn und die anderen Jungen – damals war sie die erste Dresdner Sozialbürgermeistern, so würde man heute sagen.

Später in Laußnitz bei Königsbrück waren die Kinder auf sich gestellt und allein gelassen, immer auf der Suche nach etwas zu essen und so hatte den damals Zwölfjährigen die Familie Seiring in Stenz aufgenommen. Wer weiß was sonst aus meinem Vater geworden wäre. Erst 1955 sah er seine Eltern wieder – mittlerweile war er ein erwachsener Mann, verheiratet und Kraftfahrer im Fuhrunternehmen seiner Pflegeeltern. Beide, meine Mutter und mein Vater haben sich durchs Leben gekämpft, mit viel Fleiß, Entbehrungen und Anstrengungen. Diese ganze deutsche Geschichte – die Geschichte des 20. Jahrhunderts prägt mein Leben – bis heute.

Wir mussten als Kinder ran. Das war nicht immer 'lustig'. Wir erlebten jeden Tag, wie Vater und Mutter hart für uns gearbeitet haben. Aber wir hatten eine schöne Kindheit und unsere Eltern haben alles für uns drei Jungen getan.

Ich bin am 2. August 1958 hier in Kamenz geboren, habe drei Brüder und wohne seit 1989 in Königsbrück. Zunächst habe ich die 10. Klasse Oberschule absolviert, mein Biologielehrer empfahl mir eine Ausbildung zum Präparator zu machen. Angeblich war meine Bewerbung in der Fachschule in Greifswald nie angekommen. Es war eine Pflicht damals zum Ende der 10. Klasse einen Ausbildungsplatz nachzuweisen. Nun saß ich da. Was jetzt?

Handwerk und Geschichte hat mich auch schon immer interessiert. Ich habe dann Maurer gelernt: „Baufacharbeiter“ hieß das damals – in Dresden beim damaligen Bau und Montage Kombinat BMK am Güntzplatz.

1977 direkt nach meinem Facharbeiterabschluss Abschluss sollte der Aufbaustab für einen VEB Denkmalpflege in Dresden gegründet werden.

Ich habe mich sofort beworben und wurde damals mit 19 Jahren auch gleich genommen. Das war mein ‚Ding‘ - meine Leidenschaft für Geschichte und der Spaß am Handwerk vielen da zusammen. Dort habe ich das Maurerhandwerk noch einmal neu gelernt und eine Ausbildung zum Spezialhandwerker für Denkmalpflege gemacht

Die Restaurierung des Fürstenzuges, die Arbeiten im Stallhof und in der Hofkirche, im Albertinum in Dresden, sind mir noch heute in guter Erinnerung. Wohnungen gab es keine, zumindest nicht so einfach und so war für mich klar, dass ich für meine Familie etwas Eigenes mache.

Mit viel Unterstützung meiner Eltern kaufen wir ein Grundstück in Königsbrück im Ortsteil Stenz. Ein altes Haus an dem viel gemacht werden musste. Und so kam es, dass ich mir eine andere Arbeitsstelle suchen musste, um alles unter einen Hut zu bekommen.

Durch den Tipp eines Verwandten bewarb ich mich im Glaswerk Schwepnitz, das auch in Ottendorf-Okrilla und Kamenz Betriebsteile hatte und arbeitete dort als Betriebshandwerker.

Die Liebe zur Denkmalpflege, die Geschichte und Geschichten zu entdecken, ließ mich nicht los und so wurde ich etwa 1983 ehrenamtlicher Denkmalpfleger und engagierte mich im Kulturbund in einer Gruppe Gleichgesinnter in Kamenz.

Ich wollte das es auch beruflich weitergeht. Die Arbeit als Handwerker war eine „Knochenarbeit'. Mir war schon als junger Mensch klar: die Wenigsten können dies bis ins hohe Alter machen.

Nach ein wenig ‚Drängelei‘ und Hartnäckigkeit von meiner Seite aus, bekam ich durch den Betriebsleiter des Glaswerkes die Möglichkeit eine Meisterausbildung nach Feierabend zu machen und so schaffte ich auch 1987 diesen Schritt. Die Frage war, wie geht es weiter? So bekam ich das Angebot die Bauabteilung im Betriebsteil im Glaswerk Ottendorf zu übernehmen. Die Arbeit in einem Glaswerk war hart, kein Zuckerschlecken. Der Betrieb in Ottendorf war marode, die Leute waren es zum Teil auch. Menschen ohne Träume, handfeste Typen. Nur wenige, die wirklich etwas drauf hatten - wie der Technologe Dietrich Mauerhoff - habe ich noch in Erinnerung. Trotzdem hielt es mich da nicht lange.

Über einen kleinen Umweg über das Arbeitsamt, ja das gab es damals auch, erfuhr ich das die Stadt Kamenz einen Stellvertreter des Stadtbaudirektors sucht.

Ich habe eine kleine Weile überlegt. Handwerker war ich mit Leidenschaft.

Ein Wechsel in den damaligen Staatsapparat, war das das Richtige für mich?

Und so habe ich mich beim damaligen Bürgermeister für die Aufgabe als Stellvertreter des Stadtbaudirektors beworben. Die Innenstadtsanierung hat mich stark interessiert – in Kamenz lief da schon einiges.

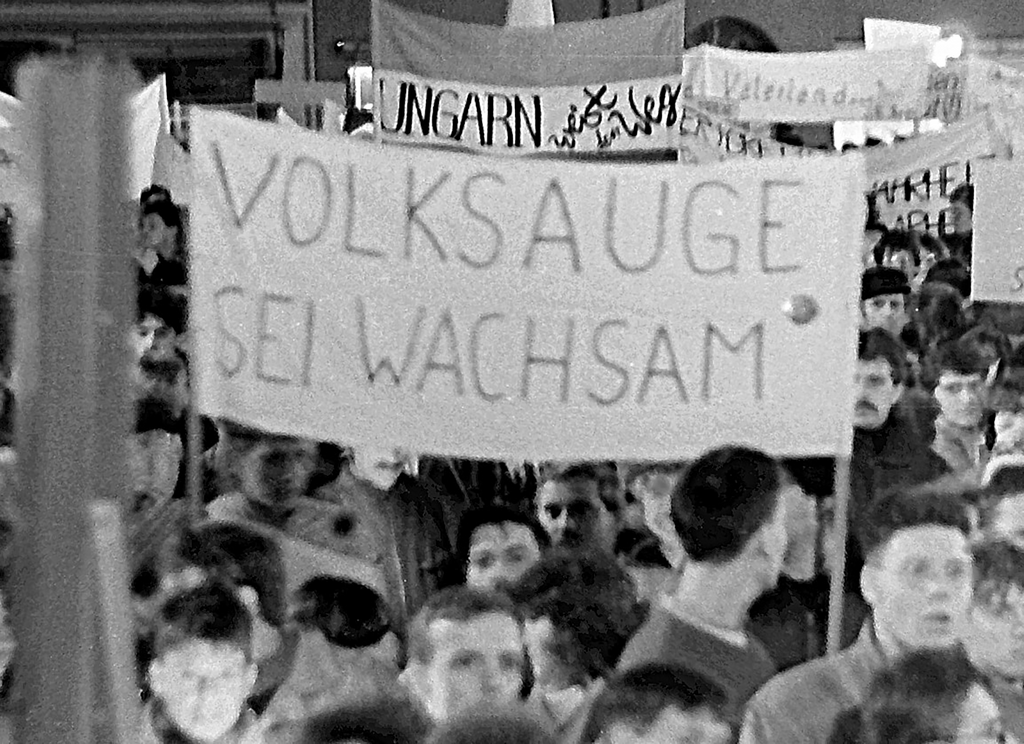

Im Bewerbungsgespräch hatte ich das Gefühl es könnte klappen. Der damalige Bürgermeister Gommlich war für die Verhältnisse noch relativ jung und ich hatte das Gefühl, da ist einer der will noch etwas erreichen. Auf einmal, nach einer kurzen Pause stellte er mir die Frage: Na und? Mir war als 'gelernter Ossi' klar, was er meinte. Das 'Na Und?' war die Frage nach dem Eintritt in die SED. Wenn ich nein gesagt hätte, vielleicht hätte ich den Job nicht bekommen. Aber vielleicht hätte er auch - ohne meine Zustimmung SED Mitglied zu werden - zugesagt. Genau kann man das nicht sagen.

Gezwungen hatte mich mein Gegenüber nicht. Ich hätte ja nicht Ja sagen müssen, dann wäre ich vielleicht in einem Baubetrieb oder in einer LPG gelandet. Wollte ich aber nicht.

Ich wollte mich um diese schöne alte Stadt mit kümmern. Und zu dieser Zeit war spürbar, das ist schon auch in der damaligen DDR zu Veränderungen kommen wird.

Die Aufgabe habe ich auch bekommen und bin seitdem im Dienst unserer Stadt. Mir war klar, der Baufacharbeiterabschluss, den ich hatte und die Meisterausbildung reichten nicht. Ein Fernstudium als Bauingenieur in Cottbus folgte 1988. Dort waren wir nach 1990 die 'letzten Mohikaner'. Ein paar Jahre nach der Wende, man kann sagen nach uns wurde die Fachschule dichtgemacht. Das Studium schoss ich 1996 mit einem Fachhochschulabschluss an der FH-Zittau/ Görlitz ab.